歷歷鐘鳴 聲聲傷逝

——蕭綰、梅村、硯翁合論

作者:張新平易近

來源:作者授權儒家網發表

時間:孔子二五七四年歲次癸卯臘月廿七日庚子

耶穌2024年2月6日

西歷新歲元日,友朋時有來賀者,余概以冷山寺鐘聲作答,以為挙挙問意,藉此清凈法音,非特兩耳得冼,塵俗盡掃,亦可心智警應,感奮惕厲。不料余之聞鐘,亦喚起舊憶,甚至三更兀寐,舊事遺蹤,逐一襲來,不克不及自已,遂有以下長期包養文字。

一、中秋月夜聽鐘鳴

上世紀末,余因編《黔靈叢書》,每周必登黔靈山,宿宏福禪院。時硯翁丈亦長住寺廟,常常談文論史,必至深夜。開心回室,孤榻兀坐,鐘聲即透窗而來,令人當下怵惕,一時胸襟神識,俱與境融,所謂鐘聲心聲,紛歧不貳,宛在天外矣。

貴陽黔靈山

一日中秋深夜,與硯翁論道談詩,言及晚明吳梅村,一時興味盎然,久久忘歸。回屋已深夜,四野肅然,而月白如洗,山巒林木,寺墻屋頂,無不銀光生色。桂風掠過,滿寺飄噴鼻,影投地上,恍若仙境。因憶毛包養網VIP卓人題梅村畫有句云:“其中招隱無人到,叢桂風生月滿山”。梅村畫境,如在包養一個月價錢今朝。故乃索性不睡,開窗臨風賞月。忽禪院鐘聲震鳴,山水年夜地,無不隨其竅之所感,應聲回響。而鳴聲一過,萬籟歸寂,六合凝成一片,境識同進空泯,人則有如身在太始之始,所謂“忽聽鐘聲擬尋訪,未知何處是禪關”也。

越日朝陽初升,即洗澡金光下山。路途溪流潺潺,烏啼啞啞,曉風清涼掠面,草木霧露如煙。忽見一隊年夜雁列陣飛過,又為天際留下一片空寂。返家即讀《吳梅村詩集》,集中有《送林衡者歸閩詩》,乃昨日深夜余與硯翁談及者,茲具錄如下:

蒲月關山樹影圓,送君吹笛柳陰船。

征途鶗鴂愁中雨,故國桄榔夢里天。包養價格

夾漈草荒書滿屋,連江人往雁飛田。

無諸臺上休南看,海色秋風又一年。

梅村生當明清易代之際,感愴時事,自恨濡忍不逝世,故發為詩歌,無不激楚蒼涼,乃當時壇坫之祭酒,卓然一代文苑大師。其言林衡者來訪話別,以道阻游吾州,時“秋深木落,鄉關狼煙,南看思親,旅懷感咤,有聽鐘鳴、悲落葉之風焉”。上引之詩,遂是以而作。

二、梅村詩典出蕭綰

吳梅詩中之“樹影”、“雁飛”、“秋風”諸意象,均仿佛寫余昨今兩日

面前所見所感景物,無一不暗合。惟浸潤于禪悅喜樂之中,古人之痛早已隔世,悠悠時光逝往,今則無從體察領悟,甚至同發一境界,一掬同情之淚。所能知者,即所謂“聽鐘鳴、悲落葉”之說,典均出自《梁書•豫章王綜傳》。蓋豫章王名蕭綜,乃梁武帝之子,嘗作《聽鳴鐘歌》三首:

聽鐘鳴,當知在帝城。參差定難數,歷亂百愁生。往聲懸窈窕,來響急彷徨。誰憐傳漏子,辛勞建章臺。

聽鐘鳴,聽聽非一所。懷瑾握瑜空擲往,攀松折桂誰相許。昔朋舊愛各東西,譬如落葉不更齊。漂漂孤雁何所棲,依依別鶴夜半啼。

聽鐘鳴,聽此何窮極。二十有馀年,淹留在京域。窺明鏡,罷容色,云悲海思徒揜抑。

蕭綜早年,人疑其為齊昏王寶卷遺腹子,遂不失意,戚戚仇恨。《洛陽伽藍記》卷二《城東》稱其“描摹舉止,甚似昏王,其母告之,令自萬便”,即指此事。而其為人,有才學,善屬文,好武事,逞勇力,妙手制奔馬。后自徐州奔魏,為侍中太尉,志不克不及申,乃作《聽鳴鐘歌》。后為津吏所執,魏人竟殺之,年四十九歲。其歌辭亦見《魏書·本傳》、《藝文類聚》,文字略有分歧。

蕭氏聽鐘之地,據《洛陽伽藍記》卷二《城東》,可知洛陽郊東有建陽里,里內有土臺,高三丈,上作二精舍,內有鐘一口,撞之,聞五十里。太后以鐘聲遠聞,遂移至宮內。蕭綜詩中所寫,當即此鐘,感其奇異,觸發愁緒,自嘆遭際,乃作歌吟之。

建陽里之精舍,即當時之龍華寺。《聽鳴鐘歌》開首即云:“聽鐘鳴,當知在帝城。”則歌辭必作于洛陽,與龍華寺撞鐘之聲有關。蓋內典沙門講經,或聚或散,以鳴鐘為時節,一聽其召喚。蕭氏聽聞鐘音,自嘆出身,遂有此作,當無疑義。

蕭綰又有《悲落葉辭》,凡三首,同出《梁書·本傳》,讀之亦可見其在魏之不志,亦吳梅詩典之所本。辭云:

悲落葉,連翩下重迭。落且飛,從橫往不歸。

悲落葉,落葉悲,人生譬這般,寥落不成持。

悲落葉,落葉何時還?夙昔共最基礎,無復一相關。

明人梅國運撰《古樂苑》,進蕭綜之作于“雜曲歌辭”類。清人張玉穀以為“漢武始立樂府,兼采風謠,后世因之,雜體百出”(《古詩賞析·凡例》)。則蕭綰之作,雖為雜體歌辭之一種,溯源亦可至漢樂府,不成謂不早。其人志既難申,氣亦郁結,愁緒無所依靠,乃作歌以消心中塊壘,見者莫不悲之。歌辭原文必長于今之所見,《梁書•本傳》不過存其略罷了。詩能見諸野史,故流傳甚廣,梅村博及經史,必當稔熟。

三、亡國方為年夜苦人

硯翁與余談梅村詩,余事后再讀其文集,追蹤典故史跡,溯源至梁代之蕭綜。以為梅村一愁人也,蕭綜亦一愁人也。然二人時代分歧,出身亦有異,故所感所愁之事,則迥然年夜別,名節操守器識,更判若天淵。梅村“聽鐘鳴、悲落葉”之辭,雖出于蕭綰,然若論二人詩學成績,則不啻山岳之與土丘,何可同日而語哉?

吳偉業坐像

蕭綰之《聽鐘鳴》、《悲落葉》,雖極可包養一個月女大生包養俱樂部讀,亦甚動人,然品性拙劣,后世不齒,并無學問可言。宋人胡寅謂其“信母怨看之一言,不父其父,棄軍外叛,假手敵人,欲滅其宗國,三千之罪,此為年夜矣。梁武之不忍也,桐棺三寸,葬之中野,不封不樹,其可也。”(胡寅《讀甜心花園史台灣包養網鄙見》卷一三《梁武帝紀下》)揆諸蕭綰平生事跡,自是公允持平之論。是時儒學不派,聲名品節不為土著土偶所重,故長期包養乃棄父外叛,不仁不義,不以為恥,反自傷出身。雖世風使然,亦良可嘆也。

事越千年,梅村再出,乃復社名人,詩壇巨手。影響盛時,“學侶奔輳,聯茵接席”(《婁東耆舊傳·本傳》),暇不應接。誠乃負全國四術士林重看,故能樹幟標名遠招來者。每作歌行,人爭傳誦。惟遭甲申巨變,天崩地坼,乃避世“里居,攀髾無從,號痛欲自縊,為家人覺。朱太淑人抱持泣曰:‘兒孔,其如白叟何?’”(顧湄《吳師長教師偉業行狀》,錢儀吉《碑傳集》卷四三《翰詹上之上》)后雖受有司敦逼,出為秘書院侍講sd包養、國子監祭酒,然未久丁憂,即返鄉勇退,從此不復出仕。詩皆據事而發,緣情而作,亦由本來之激越慷奮,一變而為后來之哀婉凄惻。所詠雖為個人心跡,然多關時事,一代興衰躍然筆底,亦可與史書互證。

吳偉業《南湖春雨圖》上海博物館台灣包養躲

今考梅村晚節,雖時遭人譏詳,然“生際鼎革,有親在,不克不及不依違顧戀,俯仰出身,每自傷也”(《清史稿》卷四八四《本傳》)。清人趙翼嘗辨之云:“梅村當國亡時,已退閑林下。其仕于我朝也,因薦而起,既分歧于降表僉名,而自恨濡忍不逝世,局天蹐地之意,沒身不忘,則心與跡尚皆可諒。”(趙翼《甌北詩話》)因其世,論其事,包養妹衡其人,平情察之,其出處進退,實不易至極。而自責之嚴,憂思之深,淚幾成河,又何忍苛求耶?以“四無量心”觀之,天意亦當憫之。

趙氏言梅村“自恨濡忍不逝世”一事,前引顧湄《行狀》言之頗詳,《清史稿》卷四八四《吳偉業傳》亦有節錄。蓋其暮年“屬疾時,作令書,乃自敘事略曰:‘吾平生遭際,萬事憂危,無一刻不歷艱難,無一境不嘗辛勞,實為全國年夜苦人。吾逝世后,斂以僧裝,葬吾于鄧尉、靈巖附近。墓前立一圓石,題曰詩人吳梅村之墓,勿作祠堂,勿乞銘于人。”(錢儀吉《碑傳集》卷四三《翰詹上之上》)嗟夫!其處世之艱難,包養合約苦衷之辛酸,每讀文包養甜心而想其人,輒不由潸然淚下,彷徨久之。

四、硯翁好讀梅村詩

硯翁月夜與余論梅村,雖然贊賞其文,然又以為其文較諸詩,不如遠甚。茲說後人早已發明,自可視為允洽定論。趙翼稱其詩“有不成及者二,一則神韻悉本唐人,不落宋以后腔調,而指事類情,又宛轉如意,非如學唐者之徒襲其貌也;一則庀材多用野史,不取小說家故實,而選聲作色,又華艷動人,非如食古者之物而不化”。歸納綜合言之,亦可說“以唐人格調,寫今朝近事,宗派既正,詞藻又豐,不得不推為近代中之大師”(趙翼《甌北詩話》)。李慈銘也認為“梅村長歌,古今獨絕,制兼賦體,法合史裁,誠風雅之適傳,非聲韻之變調”(李慈銘《越縵堂讀書記·文學類之詩文別集》)。

與李慈銘見解類似,硯翁讀梅村詩,最好者乃長歌,亦喜其七絕及五古。而深夜孤燈,相對兀坐,掌故尾尾道來,其情其景,歷歷在目,迄今未忘。

吳偉業 山川圖扇葉

硯翁之好讀梅村詩,無論何體,均成背誦,宛似異代知音,并非偶爾。蓋其平生蹇困,半世凄涼,梅村自稱其為“全國年夜苦人”,硯翁亦可謂“全國年夜苦人”。出身際遇未必雷同,人生不幸則皆備嘗。或好讀梅村之詩,亦送愁消痛之一法。

硯翁姓樂諱光彥,硯翁乃其暮年自號。門第黔中筑城看族,父森璧師長教師曾留學american耶魯年夜學,任貴州年夜學化學系主任。北京年夜學名包養網比較學者黛云傳授,則為其血親堂妹。硯翁幼承家學,雅好文史,曾負笈滬上,進讀復旦年夜學,習政包養甜心法專業,每試則峻等,同儕不敢看。學成后任當局公職,凡有私請,概不進公室;時干戈擾攘,艱苦備嘗,乃回黔任平垻縣長。公馀則坐擁書城,泛覽諸子百家之書,暇時常游城南云峰寺,與包養價格ptt住持慧海法師研幾談玄,遂成世交際,人稱年夜施主。

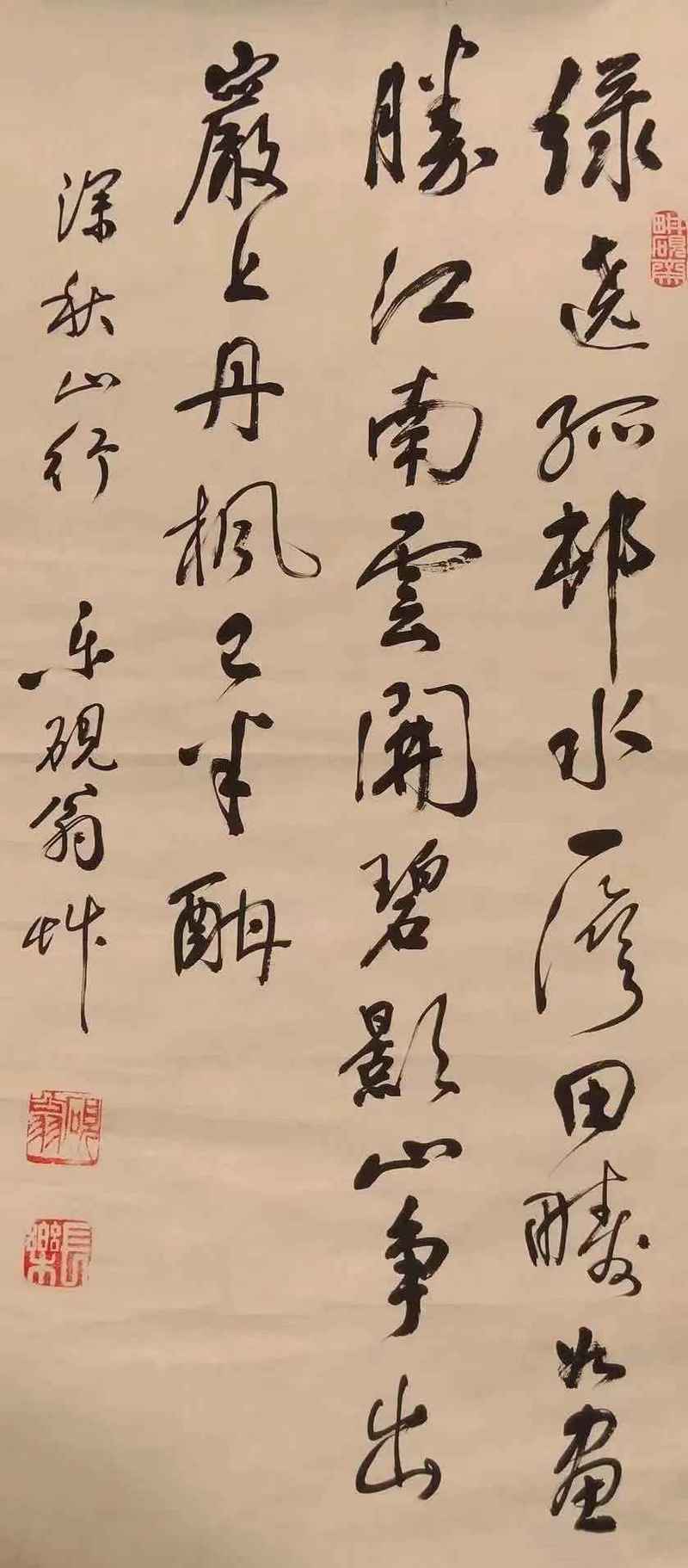

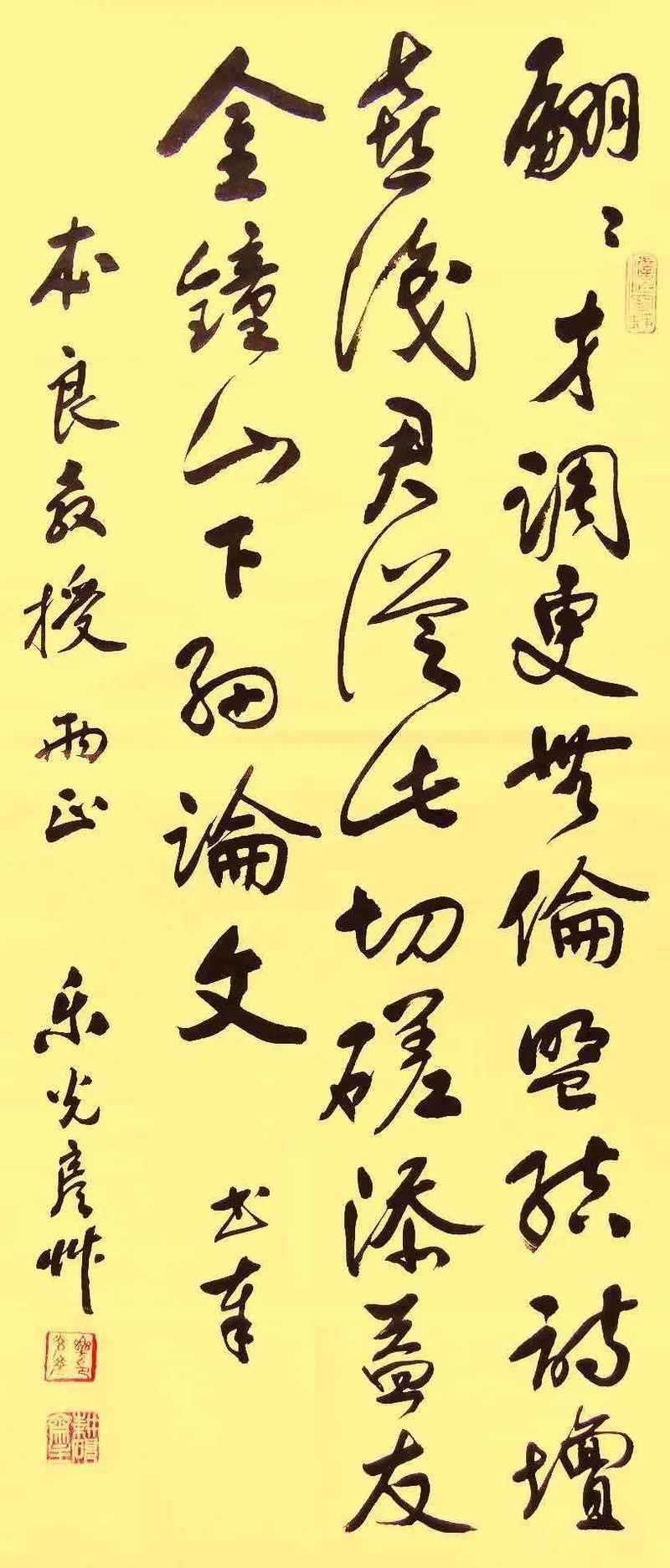

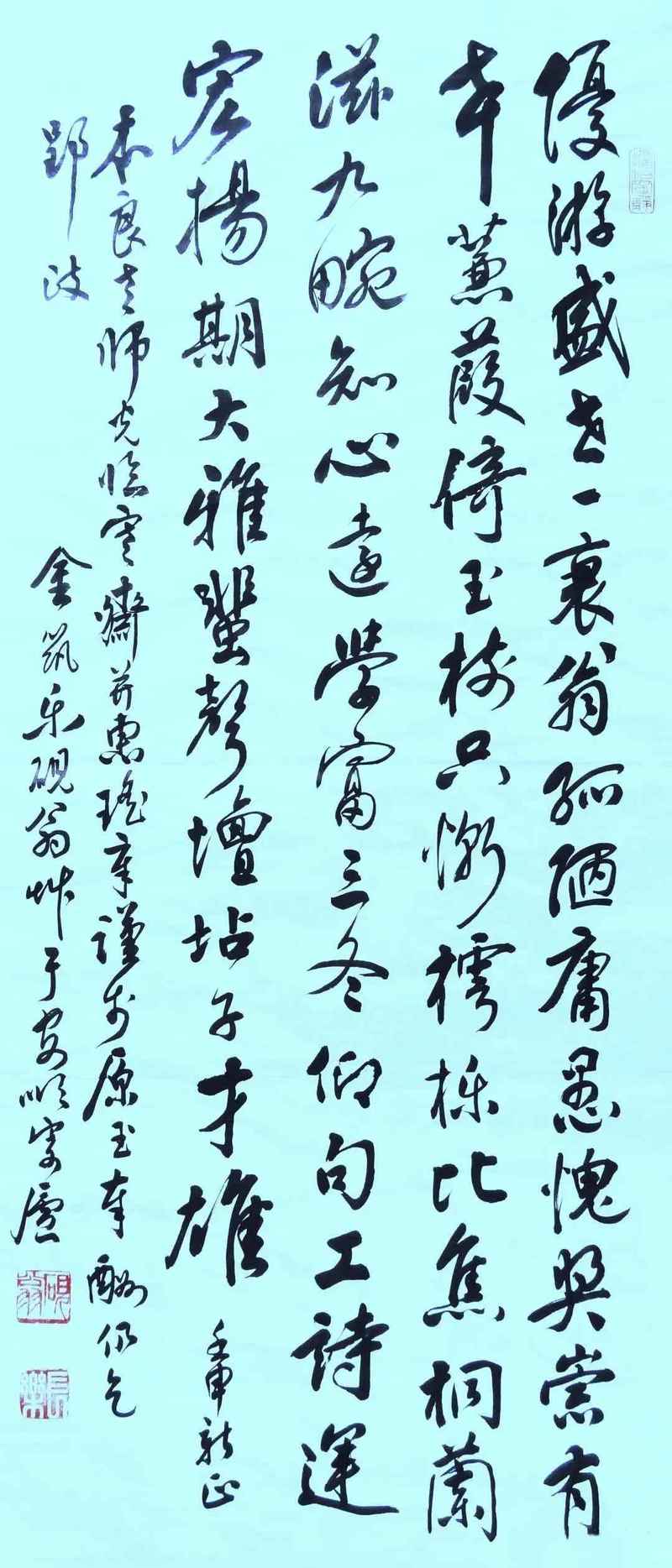

硯翁書法

未幾,硯翁厭惡官場腐敗,恨有才難申,早年思以道佐全國,竟皆化為虛幻,乃作《詠灰鶴詩》:“歲歲南來草海西,官衙豈意作幽棲”,解組歸里。而政局易代,陵谷貿遷,年剛不惑,才志方展而未展,竟身陷羈役,慘遭圄禍。從此老婆背棄,後代離異,煢煢孤單,偷生視息。脫羈后舉目無親,友朋群散,已無家可歸,遂進福利院。偶應中學之聘,兼掌教職,授課從不放言,生怕再遭詆辱。蓋公器殺人,能不懼乎?又豈可以氣氣魄量,求諸其時其人乎?

福利院地在觀音寺,專收老殘鰥寡,硯翁困居院中,乃有《偶成詩》:“舊日觀音寺,而今集老殘;池淤堪種菜,墻矮可觀山。”暮年宏福寺編纂《黔靈叢書》,因與慧海僧人為舊識,乃應邀移住寺內,參與審稿。其《參謁黔靈山宏福寺呈慧海法師詩》有句云:“黔靈山色相思久,今攬煙霞勝夢中。”即作于是時。故晚節尚得以優游,寄身不貳法門,脫盡俗緣,稍可慶幸。余之得以拜識已進老境之硯翁,即在雨霧迷蒙之寺廟禪室。

五、硯翁詩風前后分歧

是時參與編纂《黔靈叢書》者,多為黔中名宿夙儒;慧海僧人不時招游,余則侍陪忝列于末座。又為編務瑣雜之事,每周必沿石級爬山,忙則下榻寺中,與硯翁長談,或同游幽徑,遠眺群山,麗澤之益,沾溉深矣。遂略知其出身,為其才命兩妨,天道不公,時興惘嘆。并時有揮手紅塵,返歸云壑之思,而終為俗緣所羈,頭沒頭出于世間。

硯翁平生好尚風雅,早年尤多進名山游,游必有詩,詩風亦如梅村,以中年遭際變故,前后判若兩人。早年詩包養情婦句如“企盼衣冠詔百代,愿弘正氣扶乾坤”;“愿乞英靈恢士氣,河山還我復遼東”;或因拜謁孫中山衣冠冢而作,或緣仰叩岳飛墓而寫,均思以其道佐全國,無不感古懷今,大方雄毅,英氣勃發。趙翼《題岫云女史雙清閣詩本》有句“由來慧業關天授”,硯翁詩才亦得之天授乎?暮年滄桑變故,俯仰出身,感愴時事,詩風乃年夜變。如《述懷》:“芻狗已陳知命運,轍魚久涸盼杯漿”;《初夏有感》:“陰錯陽差知命蹇,不學無術豈時乖”;《詠木芙蓉》:“枝柯半摧未全萎,惜芳無人慘玉容”(以上均見樂光彥《耕硯齋詩稿》);均本諸心跡,拂郁憂愁,凄涼哀惋,動情面懷。要皆可見文章興廢,豈能無關時代?

硯翁書法

硯翁誕生筑垣,久居安順,雖在福利院中,亦昕夕手不釋書,終日無惰容,平易悃愊,不事剖明。侍人寧過于厚,不過于薄,凡有執禮請益者,皆善誘而曲成之。蓋早年即有尚友之志,一切視為常情。故遠近被其教者,無不心悅誠服,以為儀包養留言板型優在,不成不反躬律己,卓卓然能自樹立。然知音千古恨少,仍不克不及不自傷孤另,尤以中年冷寂零丁,彷徨山間林下,寄心愁月,感嘆厄世舛遇,屢罹顛蹶,好讀梅村之詩。余亦因點校黔僧語錄,多讀南明逃禪人物文集,稽考遺平易近史跡,不克不及不留意梅村。是時因與硯翁交,常談及梅詩,由梅詩而連及蕭綰,因蕭綰而懷古思今。數讀諸人之詩而傷其世,遂憶及與硯翁來往舊誼,好像夢中孤燈對坐,不成不謂為人生奇緣。

梅村病中曾有《調寄賀新郎》詞,硯翁最愛吟誦。詞之下闕云:“故人大方多奇節,為當年,沉吟不斷,草間偷活。艾灸眉頭瓜噴鼻包養網心得,本日須難訣絕。早患苦,重來千迭。脫屣妻孥非易事,竟一錢不值何須說!女大生包養俱樂部人世事,幾完缺?”又有《絕命詞》四首,硯翁嘗與余談及。其第二首云:“豈有才名對比鄰,發狂惡疾總傷情;丈夫遭際須身受,留取軒渠付后生。”茫茫滄海,劫后馀身,硯翁乃借梅村詩作,一消心中磈壘。詩之凄楚決絕,殊令人哀矜,乃至流涕嘆息,悲不克不及自已。

六、掉約共賀米壽誕

余包養犯法嗎與硯翁之最后一面,乃在城郊之肺科醫院。先是,余上黔靈山參謁慧海上人,商談《黔靈叢書》梓行事宜。旋即轉訪硯翁,坐談移時,久久不忍舍往;臨別硯翁送余至寺門,告我米壽之期將至,惟年衰病多,恐不克不及久。余乃慰之曰:松身不老,菩延遲成,米壽既近,茶齡可期。又曰:青山能寄幽思,白云可養寂寞,谷旦佳期一到,即約二、三素心人往賀。不料未幾,即聞硯翁病重,由通植法師護送,移住醫院療治。余聞訊偕內子冒雨踏泥,促趕赴醫院探視。而硯翁已僵臥在床,難起身,少語言,靠輸液過活。惟通植法師晝夜侍側,護持無微不至,故氣色尚佳,神志亦安然。故知病情雖重,必能由危轉安,遂無語靜坐多時,感恩法師垂問咨詢人辛勞,告誡有事隨時周知,怏怏不舍離往。嗚呼!何期竟為最后一面,從此竟成永訣。蓋返家未及一旬,擬再往候之際,硯翁已忽然長逝,時維西歷一九九八年十月四日。兇訊直如驚雷轟耳,雖在預科之中,又在預料之外,一時令人感詫作痛。夜夢金人手執麈尾,點出天際朵朵紫霞,映出年夜字草書一行,似梵文,非梵文,不類世間文字,讀之不成曉,知其必歸殊勝凈樂之地,心乃稍慰而安。

硯翁書法

硯翁往時,距其米壽之期,尚不及一月,回想前塵影事,頗痛往賀承諾,竟成永久空言。而梅村《贈愿云師》有句云:“托身蒼厓顛,危苦愁掉腳;萬化皆虛空,年夜事獨一著。”今硯翁年夜事既了,豈非剝盡俗諦桎錮,獲年夜解脫,得年夜安閒,游藝于另一世界,沉醉于詩家歌吟中乎?辭世時雖無一親人侍側,然暮年山居閑適,心機靜逸,有超然物外之氣,病中得通植法師包養app晝夜助念,神色藹如祥和,蓋久動忍而獲增益,早已無絲毫掛滯,誠乃上上仁壽善終,亦不幸而終歸年夜幸。梅村卒時斂和尚衣裝,硯翁逝時得和尚助送,六合變化,時移世異,因緣類似,事亦奇也。

余與硯翁相處既久,觀其平生,知人論世,以為其為人也,才贍學博,擅詩能文,涉筆即工,道理兼到,不自標榜。書法廼秀勁美,包養一個月價錢人得之以為瑰寶,惜生前極少為人作字,人亦鮮知之。編纂《黔靈叢書》時,篇前所㝴《編輯出書緣起》,即其為慧海法師代筆。《岑嶺山了塵僧人事跡》之讎校,乃福翁(陳師長教師諱福桐)、硯翁與余三人一起配合。硯翁撰媒介,下筆如丸之脫弓,頃刻立就,余則妄不自揣,掇跋語附后,聊以對付。蓋冷士之文,析理辨義,皆為心聲;寂山夜話,冷寺靜包養平台觀,自能神契意會。鴻瓜印㾗,護惜前賢,依靠襟懷,尤加倍珍寶。

硯翁雖不專于著作,然未必無文字存世;用力深者當為傳統詩學,所撰則有《耕硯齋詩稿》、《耕硯齋詩詞聯話》。前者收錄其平生詩作,詠古詠物,信手拈來,俱為佳構。惜早年所作年夜多散佚,所收仍以暮年作品為主,然善包養女人觀瀾者必知其波瀾洶涌處,從中亦可窺見社會時代裂變之巨創深痛。書雖已發行,惜流傳不廣。后者評騭歷代詩家,重視興趣品德,強調渾然天成,批評砥礪堆徹,反對晦澀頊屑。底稿硯翁曾示余經眼,惜久躲篋中無從鋟梓。今硯翁離世已廿六載,墓木高拱,凄草迷離;余亦衰朽殘年,雙目昏視,垂至掉明。又以道場窳敗,久不上黔靈山,不識寺內鐘聲,尚清越諧和如故否?更不識硯翁原稿流進誰家,尚在天壤之間否?書籍之存佚離合,亦可見世道之興衰枯榮也。

雖然,茫茫歲月,如水東流,天憐詩魂,豈可久晦?此余所以不克不及不悲其半世孤寂,仿佛蕭綰所聞鐘音仍歷歷作響,聲聲皆為硯翁遭際鳴申不服,乃至仰屋嗟嘆,久久難以自已。遂長吟梅村《后東皋堂歌》:“平泉獨樂荒榛里,冷雨孤村聽瞑鐘。”自嘲平生心情,清涼(降生超出)之中自有熱烈(進世救贖),熱烈(進世救贖)之中亦有清涼(降生超出),所謂七儒二佛一分仙,深深海底行,高平地頂立,不降志,不辱身是也。而覆天之下,無不人類,無情無情,俱在心底。愈哀圣賢無邊包養合約寂寞苦衷,揆以往古,衡以今朝,從來都難曉諸世俗人間歟?

二〇二四年仲春二日止叟謹識于花溪河畔晴山書屋

附說:

余之聽聞黔靈包養行情宏福寺鐘聲,俗諦塵染當下剝落洗盡。其時正編纂點校《黔靈叢書》,遂遍讀黔中禪師語錄。此中與福翁、硯翁合校之《岑嶺山了塵僧人事跡》,集中有了塵法師詩云:“延綿千里結真龍,野地人文此地鐘;要識山靈留我意,更無人上年夜雄峰。”(《登龍頭山絕頂》)而余宿宏福寺禪院,無事則常登黔靈山絕頂,俯瞰鬧市遠近燈火,聞聽寺廟清涼鐘鳴,千古興亡,萬家憂樂,一時涌上心頭。而鐘聲歷歷,孤峰寂寂,塵世攘驤,鬧市喧喧,六合仍然是六合,世界則為兩重世界。六合惠我,山靈留我,鐘聲動我,寂音感我,或有興趣乎,或有興趣乎?

貴陽黔靈山弘福寺

余長與山靈往來,時宿山中冷寺,又讀蕭綰《聽鐘鳴辭》,有感梅村、硯翁二人,身際困厄,隱忍世間,沉吟不輟,獨得風雅馀味,誠乃“國家不幸詩家幸,賦到滄桑句便工”是也(趙翼《題遺山詩》)。

而閑暇旁涉他書,見以鐘鳴為題材,感物起興而作者,雖悲歡苦忻之情各異,要皆可見世態俗諦不成執戀,零碎篇什不成謂不夥。而心之靈泉不枯不涸,則必有詩歌之感興創發乎?洗濯舊見,迎接新機,

歸諸自得,毋須辭費。乃擇錄五首,或可彼此發明,助人由俗進真,兼備遺忘焉。

(一)劉攽《宿峴山寺》:蒼山若無路,夕照聽鳴鐘;旁舍適眠虎,古潭微見龍。空窓向云月,高枕聽風松;幽境昔未遘,仙游如可逢。

(二)佚名《煙寺晚鐘集句》:夕陽常送釣船歸,欲聽鐘聲連翠微;月照上方諸品靜,洞門高閣靄馀輝。

(三)趙志皋《游白云洞夜宿棲真寺》:向踏靈源第一峰,翩翩佳侶對杉松;恩偏卓錫文明晝,慶洽頒經太上封。久往乍來聞過雁,一燈甜心花園孤榻聽鳴鐘;浩歌漫謂云雷動,指顧將誰識年夜雄。

(四)施淑儀《秋夜口占》:病骨支離百感生,悲秋天日坐愁城;何堪漏盡燈殘夜,又聽鳴鐘落葉聲。

(五)馬樸《鷓鴣天·宿安陵寺》:寶剎珠林衛水灣,森森古木蔭苔斑。征衣每聽鳴鐘進,老僧遙隨卓錫還。初日永,慧云閑,青螺高結鷲依山。參禪問偈塵情盡,尊酒冷消一夜顏。

作者簡介

張新平易近,字止善,號迂叟,貴州貴陽人,本籍安徽滁州,先世武進。貴州年夜學中國文明書院傳授兼榮譽院長、孔學堂學術委員會委員、貴州陽明文明研討院副院長、貴州省文史館館員。兼任中國孔子基金會學術委員會委員、中華孔子學會理事、中國明史學會王陽明研討會副會長、中華儒學會副會長、國際儒學聯合會理事、貴州省儒學研討會會長等。長期從事中國傳統歷史文明的研討,治學范圍廣涉文、史、哲等多方面領域。

責任編輯:近復

發佈留言